历史镜鉴,1998年亚洲金融危机启示录

作者: Hayekist2019-02-16

作者| Hayekist数据支持 | 勾股大数据

经济学界,保罗·克鲁格曼(Paul R. Krugman)是个传奇。这个天才中的天才在24岁就获得了麻省理工学院博士学位,先后在耶鲁、麻省理工、斯坦福大学任教,在38岁克鲁格曼获得被视为诺贝尔奖重要指针的美国经济学会克拉克奖(1991年)。1994年克鲁格曼在《外交杂志》上发表了《亚洲奇迹的神话》一文,认为仅靠增加投入而不进行技术创新和提高效率的做法,是不可持续的,即亚洲国家的增速很快就会回落,甚至还可能还会因繁荣时期要素的投入过多带来反噬。紧接着克鲁格曼在《流行的国际主义》一文再次指出亚洲经济发展模式中难以持续的制度性缺陷,指出亚洲奇迹主要依靠的是汗水而非灵感,因而是建立在浮沙之上,迟早会幻灭。1997年,预言成真!亚洲爆发了严重的货币危机,以日本为首的亚洲雁群经济大幅负增长。克鲁格曼的声誉升至世界巅峰。亚洲奇迹的神话

20世纪后期,亚洲一些国家尤其是亚洲四小龙发生了长时间的经济繁荣,吸引了世人的注意。以新加坡为例,GDP从1966 年到1997年从56亿美元增长到1191亿美元,年复合增长11.99%,三倍于美国;人均收入以每年7.72%的复合速度增长,不到10 年就翻一番。

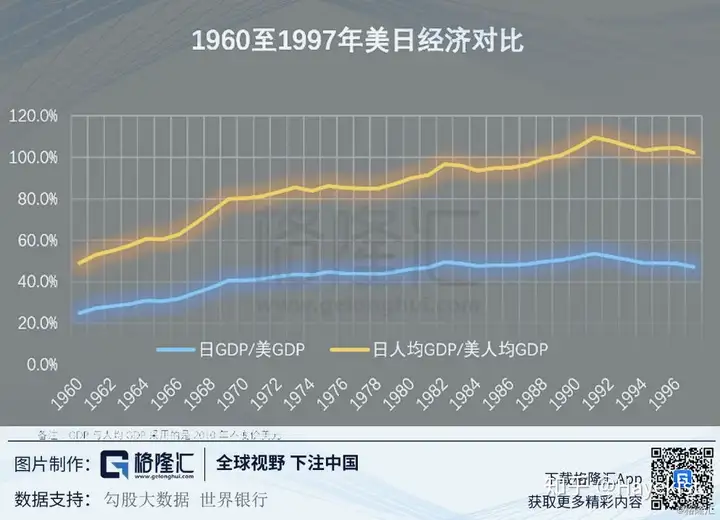

当其时,亚洲首雁的日本,以制造业横扫全球,成就斐然。1985年日本取代美国成为全球最大债权国,1989年日本人均GDP超越美国;1991年日本的GDP总量达到美国的创纪录的53.7%,日本崛起成为不争铁铮铮的事实。

1979年美国学者傅高义写下《日本第一》,1993年世界银行出版了《亚洲的奇迹:经济增长与公共政策》,许多观察家乐观的断言21世纪将是亚洲的时代。这时候克鲁格曼冷眼指出,过去几十年中亚洲新兴工业国家经济的高速增长并不是什么奇迹,像苏联经济在20世纪50年代和60年代的高速增长一样(他将新加坡与苏联进行了比较),主要靠的是政府惊人的资源动员能力所促成的投入要素的增长(劳动和资本),而不是靠效率(即全要素生产率,Total Factor Productive)的提高。就拿新加坡来说,其就业人口从六十年代末的27%增加到1990年的51%,投资占整个经济的比重也从11%提高到40%以上。换言之,新加坡的成功很大程度上是依赖劳动力和资本数量的投入增加造成的,而单位劳动力或资本的生产率并没有有效的提高。这种靠投入增加取得的高速增长,是不可持续的,肯定会出现大规模的调整。1997年亚洲金融危机

1、泰铢汇率失守1997年2月以量子基金为代表的对冲基金借入泰铢后在外汇市场抛售以做空泰铢。5月,泰铢对美元比价一度跌到10年来的27:1最低水平。但泰国央行入场买入泰铢兑出美元进行干预,暂时稳住了泰铢汇率。6月,泰铢被抛售的势头更加猛烈,泰国央行消耗了30%以上的外汇储备还是无法维持人为高估的泰铢汇率,于7月2日泰国央行宣布放弃已坚持14 年的泰铢钉住以美元为主一篮子货币的汇率政策,实行有管理的浮动汇率制。泰铢当日闻声下跌17 % ,创下新低。亚洲金融危机就此爆发。亚洲外汇市场上,菲律宾比索、印度尼西亚盾、马来西亚林吉特、中国台湾新台币、新加坡元、港币、韩元都先后遭到抛售,这些国家或实行联系汇率或实行盯住的准固定汇率制度,面对本币抛售的压力,大多采取提高本币利率以吸引资本留在本国,而国内疲弱的基本面承受不了高利率,经济失衡的矛盾总爆发。一方面过去高债务对应的资产泡沫破裂,产生大量坏账,银行系统遭受重创,又由于银行此前放贷的资金来源于短期外国债务,因本币贬值,银行偿付外债的压力骤增。原来1亿美元的外债只要25亿泰铢就可清偿,若泰铢贬值至1:33,甚至更低,那么偿付1亿美元的外债需要33亿元泰铢。为了筹措资金偿付外债,银行被迫收紧信贷(包括提前回收部分正常贷款)不仅加速了原本高债务且偿付能力已不可逆转恶化的工商企业的破产倒闭,也导致很多营运正常的企业受到不良影响。另一方面,银行坏账爆发性上升,工商企业大量破产,经济增长遭到严重挫折,这使得更多的外资选择撤离(内资也混杂其中出逃),这进一步加大了上述国家本币贬值的压力。2、亚洲危机诸国的本币大溃败联系汇率或盯住一篮子货币的汇率制度,本质上都是准固定汇率制度。只要有合法的对外支付(含进口商支付进口货款、偿付外债等)和外商的汇兑要求,那么央行都有义务按政策承诺的汇率向市场无限量提供外汇,尤其是在市场自愿供给不足的时候,央行只能动用外汇储备来进行干预。而市场之所以不能自愿的提供足额外汇,就是因为这个价格(央行锁定的政策价格)是不合算的。说白了,此时的亚洲诸国就是央行被挤提了。在外汇储备被消耗超过可容忍水平之后,亚洲各国(除了中国与中国香港地区)都放弃了抵抗式下跌的汇率干预政策(先允许本币贬值一定幅度,再重新盯住或联系美元),放任本国汇率自由浮动。据统计,实行浮动汇率后,印尼卢比、马来西亚吉林特、菲律宾比索在同一时期分别贬值47%、35%和34%。韩国是重灾区,1996年12月13日韩元对美元的汇率降至1,737.60:1,比1996年官方汇率804:1降幅超过100%,当月韩国外汇储备仅剩50亿美元,根本维护不了汇率,也无法满足对外支付的需要,被迫向IMF救助。日元汇率从1997年6月底的115日元兑1美元跌至1998年4月初的133日元兑1美元;1998年5、6月间,日元汇率一路下跌,一度接近150日元兑1美元的关口。且由于在亚洲诸国拥有大量的债权和股权投资,大量日本金融企业被迫清算破产。3、危机诸国金融市场大跌并席卷全球1997年至1998年间,亚洲诸国的金融市场大幅动荡,以下跌为主,股票市场暴跌50%以上比比皆是。亚洲金融危机还意外卷入了横跨欧亚的俄罗斯。1998年8月17日,俄罗斯中央银行宣布年内将卢布兑换美元汇率的浮动幅度扩大到【6.0~9.5】:1,并推迟偿还外债及暂停国债交易。9月2日,卢布贬值70%。这都使俄罗斯股市、汇市急剧下跌,引发金融危机乃至经济和政治危机。

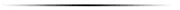

1998年3季度初创的俄罗斯RTS指数从1997年开盘的100点暴跌至最低18.53%,跌幅超过81%。至此,金融危机演绎至最高烈度。1997至1998年间,亚洲诸国GDP纷纷负增长。泰国1997年负增长2.75%,1998年继续负增长7.63%;韩国1998年负增长5.47%,各国各有惨状。直到1999年,亚洲诸国才开始恢复增长,金融危机结束。亚洲金融危机的反思

1、投入驱动型增长模式不可持续克鲁格曼在批判亚洲增长奇迹的神话时认为:经济增长分为两种形态,一为投入驱动型增长,一为效率型增长。前者是由投入要素的不断增加造成的,如劳动力和物质资本的不断增加(如机器,建筑,道路等),受收益递减规律的作用,这种增长是难以持久的,容易中断,甚至被负作用反噬。后者,效益型增长则是长期可持续的,具有更低的波动性,给所在国国民带来更好的福利水平。他引用了阿尔温·杨(Alwyn Young)对全要素生产率的测算,认为除了日本之外,亚洲诸国的经济增长都基本属于前者,面临着不可持续的风险(请留意,是不可持续的风险,而非指这种模式一定会彻底走向奔溃)。

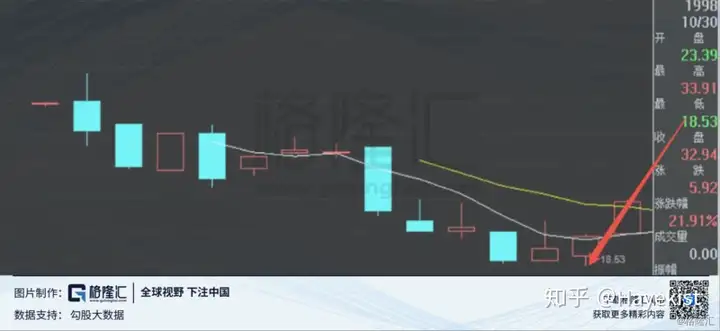

根据世界大型企业联合会(Conference Board)公布的数据:亚洲诸国在1990年开始,TFP增速经常出现负增长的情况,显示出明显的要素配置恶化的迹象,即同等数量的劳动力和物资资本结合在一起,却只能创造比过去更低的产出。这种粗放的要素增长模式,既缺乏效率,也更缺乏效益,最终会发生增长的中断,如前苏联。如果不健全的市场机制里还有治理水平低的金融系统,那么金融体系提供的燃料更可能对这种粗放式的增长模式产生助涨助跌的作用,放大危害。2、危机国家的债务都经历了超常规增长以亚洲金融危机中受伤程度严重的韩国和泰国为例,这两个国家都在危机前出现了超常规的债务增长。韩国国内信贷比(Credit-to-GDP ratios - Credit from All sectors to Private non-financial sector)在1984年超过100%后,一路攀升,并有明显的加速趋势。1990年第四季度后,国内信贷比(国内的类似口径为非金融企业杠杆率)开始超过趋势值,即信贷缺口始终为正,债务增长开始高于趋势水平。这与TFP分析指向的结论是一致的,韩国国内信贷比增加,意味着同等数量的GDP产出,需要投入更多的信贷资本,这体现资本投入效率恶化的特征。

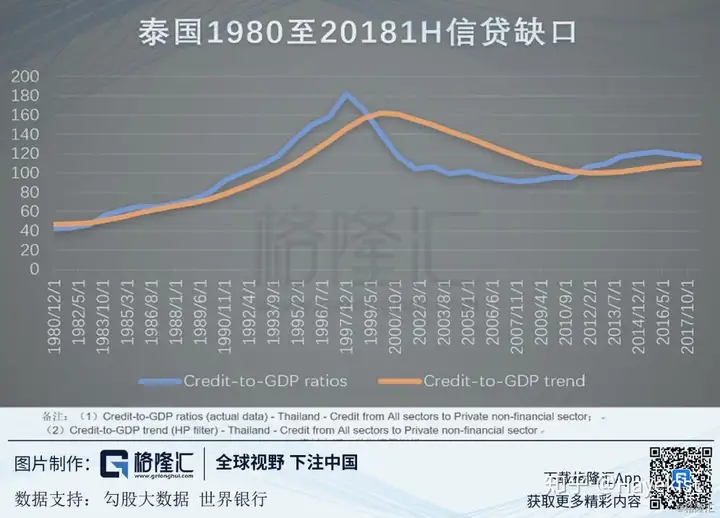

泰国的情况更为夸张,从1990年开始信贷缺口就始终高于10%,到了危机前一年即1996年末时的信贷缺口达到了24.8%。

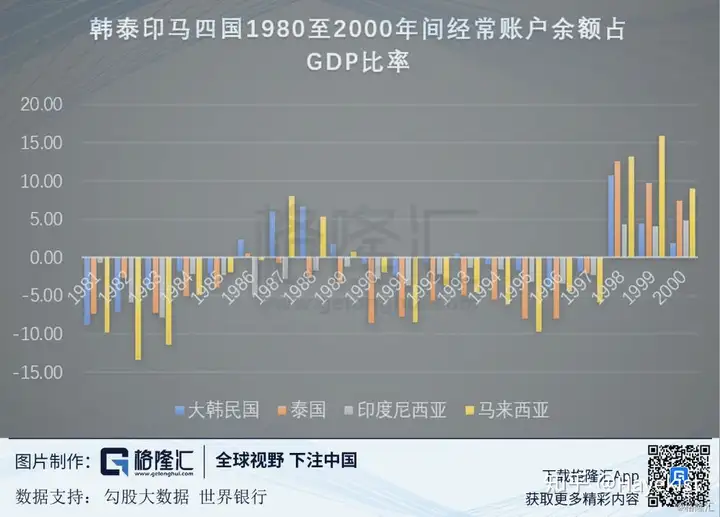

1997年危机爆发后泰国信贷缺口达到峰值35.6%,这是政府为了反危机大量注入公共资金的缘故,反而不足为怪了。次年信贷缺口迅速收窄,这是因为国内市场逐步出清,信贷需求和供给双双回落的结果。从现有的研究结果看,信贷缺口是很好的经济预警指标,在信贷缺口大于10%的情况下,3年中发生银行危机的概率为72%。3、汇率制度引发的冲突在开放经济条件下,一国货币政策完全独立、资本的自由流动、汇率稳定(固定汇率)三项政策目标不能同时实现,最多只能同时满足两个目标,而放弃另外一个目标来实现调控的目的。现任央行行长易纲在做学者时将之总结为 蒙代尔-克鲁格曼不可能三角形 。亚洲金融危机的主要受害国在上世纪九十年代都实施了国际收支中资本项目自由化,以借入外资发展国内经济。另一方面却固守缺乏弹性的汇率制度,高估本币以助进口替代战略,结果导致经常账户长期赤字,不得不依赖资本项下的外债来弥补赤字,这就累积了大量的外国债务,使得偿付问题成为悬于头顶的达摩克利斯之剑。当国内增长放缓或暴露出问题时,高估的本币就会被打回原形。叠加外国资本的撤离,对外支付(进口)或清偿(外债)的问题就集中暴露,演变成危机模式。

4、宏观问题后面隐藏着微观问题亚洲危机诸国宏观金融与经济危机背后隐藏着深刻的微观肇因。痼疾之一就是裙带资本主义, 商界和政府通过合作使国民福利最大化(克鲁格曼),在经济发展的某个阶段这种合作可能有利于一国的经济发展,但随之也会造成监管不力和贪污盗窃等道德风险,比较典型的就是韩国的财阀企业不受约束的举债,损害债权人利益并进一步危害到公共利益(把金融系统搞垮了,就要动用公共资金进行救助)。另一个毛病则是亚洲诸国一心发展市场经济却又历史积淀(没有西方一百多年无数次金融、经济危机下血与火的洗礼的经验),如在普通公司法、企业治理等方面制度和机制建设上非常薄弱,造成企业治理水平非常低下,使得市场失灵结出恶果。比如泰国商业银行疯狂在国际金融市场借入短期外币债务而运用于国内的长期信贷项目,罔顾汇率风险和流动性流动性风险,在将自己暴露在巨大的破产风险的同时,增加了国家金融系统的脆弱性。再比如韩国的大型财阀工商企业,拼命举借债务来扩张,不考虑财务回报是否能应对未来的偿付压力(只想着债务扩张,借新还旧),其实是绑架国家走入高杠杆的宏观风暴之中。一场危机的两种选择

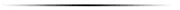

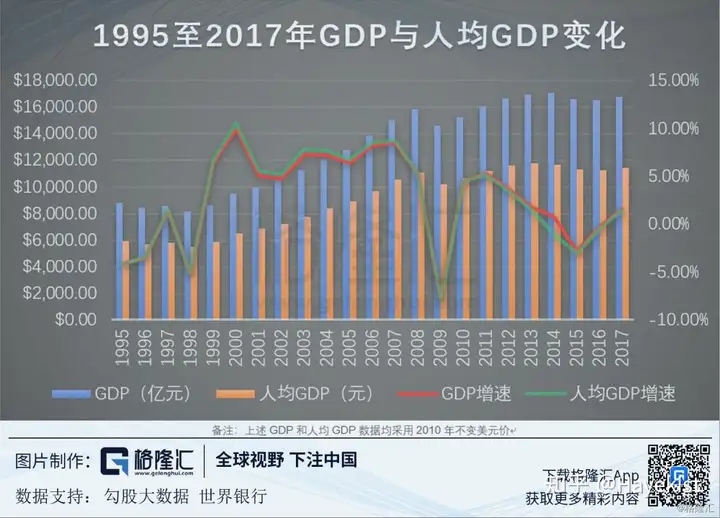

1、刮骨疗伤的韩国亚洲金融危机爆发后,韩国在在IMF、世界银行和美国等的督促下,进行了刮骨疗伤式的改革。具体措施包括:(1)修订完善《证券交易法》、《企业破产法》等,清理亏损严重的金融机构和僵尸型工商企业;(2)责令偿债能力发生不可逆恶化的财阀破产清算,前30家大财阀有半数因为金融危机被迫走上了破产、清算和合并重组的道路。(1)和(2)两个措施实际上废除了政府信用任何形式的担保,让市场来决定企业的生死。(3)立金融监督委员会和执行机构,按现代金融监管框架对金融机构进行严厉监管。同时,政府不再干预金融结构的经营行为,改变既往的窗口指导信贷投放等模式;(4)修订完善《公司法》等法规以改善企业的治理结构和水平,比如提高财务信息的透明度、保护企业少数股东利益(以防止控股股东一股独大过度举债等破坏公司长期价值的行为);(5)对外国投资者完全开放市场,包括此前开放步调迟缓的金融市场,外资在银行、保险等领域持有股权都不受任何限制;(6)经济制度进一步自由化,包括汇率自由浮动、政企完全脱钩等等;(7)运用法治追究政府官员与财阀之间的舞弊行为,减少政府的不当干预和越权干预,从严治理裙带资本主义。这些措施是极度痛苦的,比如企业破产带来的失业问题给政府带来了严重的冲击。但时任总统的金大中先生非常坚定和强硬,展现出强悍的领导力,将在危机前惊恐绝望的韩国人民团结在一起。他发表丢三保七的言论:丢掉30%的工人的工作,保70%的工人就业,但却凝聚了人心;他签署法令限制财阀、强制经营不善的金融和工商企业破产,不惧既得利益阶层的仇视。这开启了韩国持续的市场经济改革。时至今日,朴槿惠、李明博前总统的世纪审判,何尝不是韩国举国上下继续与裙带资本主义战斗的行动(用法治来清算政商不当关系)。不破不立,破旧才可立新。韩国1999年起经济开始反弹,焕发出新活力。2001年底金融系统的不良贷款比例从危机爆发时的20%下降到了3%左右。1996年至1997,韩国GDP和人均GDP排开了亚洲金融危机和次贷危机,稳步增长。现如今,韩国已经成功跨过了中等收入国家陷阱,进入了高等收入国家行列。

其实,韩国的改革举措并不陌生。同一历史时期,中国政府也在朱公的领导下,经历了一场痛苦的结构性改革,之后开创了中国在亚洲金融危机之后的二十年黄金增长期。2、停滞的俄罗斯亚洲金融危机另一个令人瞩目的事件,就是长期资本对冲基金破产。而起因就是横跨欧亚大陆的国家——俄罗斯的国债在1998年发生违约。这让长期资本公司对冲模型的失效,造成旗下管理的对冲基金损失惨重。在亚洲金融危机冲击下,俄罗斯卢布的汇率也遭遇重挫,1997年至1999年三年间累计贬值300%以上,卢比对美元的币值只有此前的四分之一强。

面对危机,俄罗斯却选择了一条容易走的路,以民粹主义来替代改革:对外在意识形态上选择对抗西方,对内却不能批判性的建设和完善市场经济机制(如中国建设特色社会主义市场经济),在改革上缺少积极作为。而法治的软弱更助长了裙带资本主义的横行,最终使得整个国家失去创造财富和文明的活力,陷入长期的停滞。俄罗斯民众人均收入从1995年的$5,919.34美元仅仅增长到2017年$11,441.00(采用的是世界银行2010年不变价美元数据),22年间的年增长率不足3.04%。作为1.445亿元人口的前世界强国,坐拥全球探明储量12-13%的石油储量,世界探明储量的1/3强的天然气储量,以及不胜枚举的令人艳羡的自然资源,俄罗斯2017年GDP总量竟然与人口5100多万的弹丸小国韩国相差不多。怎能不令人唏嘘?战斗民族,固然令人敬畏,但一个经济总量与广东省类似的世界第二军事强国,难免令人生发出一种轻视,这不过是一个外强中干的凶悍少年(没有对应的国力支撑,很难有持久力与成年人对抗)罢了。镜鉴与启示

2月12日,英国中央银行业务出版社公布2019年终身成就奖,原中国央行行长周小川成为全球第六位该奖项得主。小川先生在去年多次谈到,改革开放40年来,我们没有经历过大的经济危机,但是我们经历过亚洲金融危机。相对2008年全球金融危机的研究,我们对20年前的亚洲金融危机没有利用机会很好地认真总结。中国有雄厚的外汇储备,庞大的贸易顺差,这种强劲的宏观基本面使得我们不必担心人民币会发生什么大问题。但在提高经济增长绩效上,我们还大有可为,十九大报告中提出了提高全要素生产率的要求。我们切不可亡羊补牢,沉浸在大国崛起的热望中而忽视了经济规律的警告。亚洲金融危机给予我们的启示更多的在于市场机制中微观基础的塑造,因为在某种程度上是微观企业治理的失效造成了当年亚洲的宏观危机。